相比于美国、欧洲、澳大利亚和日本等成熟市场,我国的准入机制仍不严格,保险代理制度在市场运作中规范度很低,不仅业务人员进入门槛低,而且缺乏系统的培训体系和市场监督体系。本文通过海外成熟保险代理行业的研究,以求为国内保险代理人的准入制度和转型方向提供借鉴。

成熟市场保险代理业务回顾

01

保险诞生于欧洲

通常认为,现代意义的保险诞生于欧洲。1347年,意大利伦巴第省的商人为一艘名为ASNTA CLARA的船只提供了第一份海上保险单,成为现代商业保险的起源。

1384年,佛罗伦萨诞生世界上第一份具有现代意义的保险单。这张保单承保的是从法国南部阿尔兹安全运抵意大利的比萨。在这张保单中有明确的保险标的,明确的保险责任,如“海难事故,包括船舶破损、搁浅、火灾或沉没造成的损失或伤害事故”。其他责任方面,列明了“海盗、抛弃、捕捉、报复、突袭”等所带来的船舶及货物的损失。

正是海上保险的发展带动了整个保险业的繁荣与发展。海上保险包括航海中的共同海损(海损分摊原则)和船舶抵押贷款(海上借贷)。

02

寿险制度起源于英国

1558年左右,英国人发明了人寿保险,当时的承保对象局限于企业经营者和牙行[1]商人。当时,在伦敦的某些咖啡馆,那些觉得需要人寿保险的人会主动找到个人承保人,双方直接签订人寿保险合同,或者在经纪人的帮助下签订保险合同。

这时还没有保险代理人的参与,没有任何的主动推销或激进推销。这种承保方式大约持续了150年左右。

18世纪初期,“鳏寡孤独年金制度”开始出现(Annuity for Widows and Survivors)。1706年成立的协和保险社(The Amicable Society for a Perpetual Assrance Office)是这类团体中资历最老的一个,其会员人数限定在2000人左右,成员的捐助费是根据每年死亡的会员名额进行分配。除了互助协会外,英国议会只允许了两家特许的保险公司的存在:皇家交易保险公司(The Royal Exchange Assurance)和伦敦保险公司(The London Assurance Corporation),主营当时发展火热的海险和火险,人寿保险则作为副产品存在。

1762年,世界上第一家相互人寿保险公司——英国公平人寿保险社成立,首次运用生命表技术并采用长期均衡保险费方式计算保费,产生了世界上第一位精算师,从此寿险开始具有科学基础。

同样,该公司没有雇佣保险代理人。而是是通过开设网点,以及保单持有人的口口相传,再加上广告、传单等宣传方式来吸引客户。这种“银行家销售模式”在英国的许多保险公司一直是主流,持续了几个世纪。

03

保险代理人模式在英国出现

1792年,为避开公平人寿的锋芒,英国威斯敏斯特(Westminster)寿险公司将市场锁定在伦敦周边的郊区。但是,公司既不可能让郊区客户到公司投保,也不可能派公司员工去郊区展业,于是,决定在伦敦郊区招聘代理人来展业。当时,威斯敏斯特寿险公司向这些代理人支付5%的佣金。

公司雇佣的代理人主要是银行家、律师和商人,这些人熟悉当地市场,并且具有判断被保险人是否可保的信息和能力。不过,这些代理人的销售模式不是主动销售,只是在从事主业的同时,顺带做一些寿险业务。而且,从行使的功能来看,这些代理人的主要功能更像是核保(判断是否可保),而不是销售。

之后,大量寿险公司模仿了威斯敏斯特寿险公司的代理人模式,这种模式一直持续到19世纪中期。

1850年左右,一些寿险公司开始雇佣代理人巡视员(inspectors of agents)。他们通过联系本地区的保险代理人,与代理人一起或者自己单独去拜访客户,劝说客户购买保险。他们接受过系统的保险产品培训和保险销售培训,能够为客户和代理人提供专业建议。

这种方式很快在英国流行起来。后来,英国保险公司的团险业务大量采用了上述销售方式,即公司领薪雇员与当地代理人密切配合,负责销售团体保险业务。1871年,英国议会正式通过一项法案,给他赋予一个名称—劳合社。到目前为止,劳合社的承保人队伍达到14000人。直到1950年左右,英国领薪巡视员的上述销售方式还是远没有美国保险代理人的销售方式那样“激进”。

在英国,绝大部分保险业务是由保险经纪人来完成。英国对保险中介的监管法律主要是《金融服务法》和《保险经纪人(注册)法》。上世纪70年代,英国为规范保险经纪人的行为,制定了《保险经纪人(注册)法》。1986年,又制定了《金融服务法》,对人寿保险领域的寿险中介行为进行详细的规定,规范寿险经纪人的行为。

04

保险代理人模式在美国发展

1752年,由本杰明.富兰克林(保险之父)创立Philadelphia Contributionship,是美国第一家专注人寿保险的保险公司。不过,19世纪40年代之前,美国多数的寿险公司不雇佣代理人。1840年后,随着相互制保险制度从英国传播到美国。美国成立了大量的相互制寿险公司。为了让保费收入来的更快些,以便覆盖公司的各种开支,相互制保险公司开始招募大量的保险代理人。

与此前不同,相互制保险公司招募的保险代理人主要是那些将所有精力都投入到保险销售上、靠此养家糊口的专属代理人。他们的销售都是非常激进。依靠这种比较激进的保险代理人制度,美国早期的相互制保险公司在短期内就取得了非凡的成功。

后来,为了扩大市场占有率,相互制保险公司开始凭借代理人制度去抢占股份制寿险公司的市场份额。为了存活下去,股份制寿险公司被迫采用了相似的保险代理人制度。由此,激进销售的保险代理人制度在美国寿险市场扎根并发展。

与此同时,保险行业的名声正在逐渐恶化。19世纪后半期,美国保险代理人通常会向客户支付保费佣金“回扣”,且回扣比例不断攀升。为了争取更多的客户,诱导转保、销售误导等恶意竞争手段屡见不鲜。

美国个人寿险的销售渠道有:专属代理(affiliatedagents)[2]、独立代理(independentagents)[3]、直销(direct)和其他。

根据发展历程,美国寿险渠道的发展和变化可以分为以下几个阶段:

第一阶段(19 世纪到 20 世纪 80 年代初):从员工制向专属代理人过渡。最初美国寿险的销售依赖保险公司自身的员工,随着产销分离的趋势,专属代理人逐步成为主流。

第二阶段(20 世纪 80 年代到 90 年代):专属代理人的占比开始下降。随着投资型保险产品的不断涌现,投保人的需求变得多元化,独立代理人开始出现。

第三阶段(2000 年至 2008 年):独立代理人开始占据主导地位。独立代理渠道的占比不断上升,所销售的保险产品也越来越复杂。

第四阶段(2008 年至今):渠道多元化发展。美国的保险市场日趋成熟,各个渠道开始发挥自身的渠道优势,面对不同的产品和客户有倾向地拓展市场。如专属代理人以销售终身寿险、定制寿险等注重售后长期服务的产品为主,独立代理人以销售万能险等带有投资理财属性的产品为主。

05

保险代理制度引入日本[4]

1900年-1914年,代理店为主。

寿险起步初期,保险公司通过招募乡绅设立代理店来培育市场信任、打开知名度。但随着有效保单增多,代理店更专注于收保费而非新单开拓,这种模式很难满足激增的保险需求。1914年,保险公司开始引入按件计薪的外务员(代理人),外务员与保险企业既不是雇佣关系也不是委托关系。这些外务员在从事销售工作之余,其相关权益无法得到保证。

20世纪40年代末,随着《劳动基准法》的出台,保险公司应承担的外务员法律责任也排上了重要议事日程。为了能够解决这个问题,各保险公司针对实际情况采取了不同的解决方案,有些公司选择了外务员转型成为“雇佣关系营销员”也有一些公司选择外务员成为“委托关系代理人”。此时保险公司发放薪资采用的均为佣金制。

1950-1970年,代理人数量快速扩张、经营粗放。

二战后,监管当局为迎合国民收入下降但保障需求提升的新业态,开放月季月缴件。月缴形式放开和国民需求提升,共同促进了代理人高速增长, 1950-1970年间,代理人数量增长了约5倍达到31.8万人,代理人渠道成为保费贡献主力。

代理人高速增长的同时,准入标准过低导致流动性高、脱落率高,代理人水平参差不齐,60年代末代理人平均每年新注册人数约44万人,离职解约人数则高达45万人,脱落率高达80%。

监管当局希望通过精简代理人队伍,提升代理人工作效率。1963年4月,引入了代理人通用考试,1965年对代理人的专业教育系统进行标准化。

1970-1990年,代理人持续增长,质量大幅改善。

70年代起,日本家庭保单拥有率接近90%,此间代理人数量由32万增长到44.5万。为了持续推动寿险业健康稳健发展,监管在1976年发布《关于寿险销售体制的改善改进计划》,改革主要内容如下:

一是完善考试、录用制度。70年代规范统一了寿险代理人考试制度,规定只有通过代理人考试(70分及格),并经过进一步培训和面试合格后才能在金融厅登记注册成为代理人。对代理人基本能力有较高的要求,由“人海战术”转向高质量的“专业营销”。

二是建立分类分级管理体制。80年代寿险代理人培训制度基本确立,90年代以后完善为业界通用教育制度, 包括一般课程、专业课程、应用课程和大学课程。一般课程考试成绩达70分以上并接受现场指导培训可以具有代理人资格。专业课程考试成绩70分以上可以成为LC(寿险顾问)。应用课程考试成绩70分以上名称为SLC(高级寿险顾问),获得变额保险销售资格。完成大学课程,每门成绩60分以上可以成为TLC(综合寿险顾问)。

三是优化薪酬体系。1972年,实施代理人底薪制,1974年根据《最低收入法》引入最低底薪制,1975年各寿险公司推行新人底薪制,对于吸引和稳定销售队伍具有重要作用,同时重视在保证最低薪酬待遇的基础上将续保率、从业时间及其他服务项目纳入业绩考核范畴。

通过这一系列改革,日本寿险代理人的扩张速度迅速下降, 1970-1980年间寿险代理人年末在册人数仅增加不到5万人,代理人流动性及脱落率显著下降,寿险代理人的新注册人数和退职解约人数降至10万人左右,脱落率降至25%左右;同时保单续保率大幅度提升,个险13个月续保率自70年代前不足70%提升至1985年的85%左右。

1990-至今,代理人数量趋于稳定、能力持续深化。

1990年代初泡沫经济崩溃,日本寿险业遭到严重破坏,7家寿险公司相继破产,同时经济低迷影响导致寿险新单和有效保单的总价值呈下降趋势。为缓解颓废之势,监管当局1995年修订《保险业务法》,允许保险公司利用经纪渠道进行保险销售,允许证券公司和银行等金融机构进行保险销售。

在此阶段,日本各寿险公司通过进一步“清虚”提高对代理人综合素质的要求,并通过严格招聘程序、完善培训考核、提高福利待遇等方式精细化运营代理人队伍,取得了良好的效果。90年代至今,代理人薪酬水平日渐接近日本工薪阶层,是同期日本居民人均可支配收入的2-2.14倍。

成熟市场保险代理人发展现状[5]

01

美国

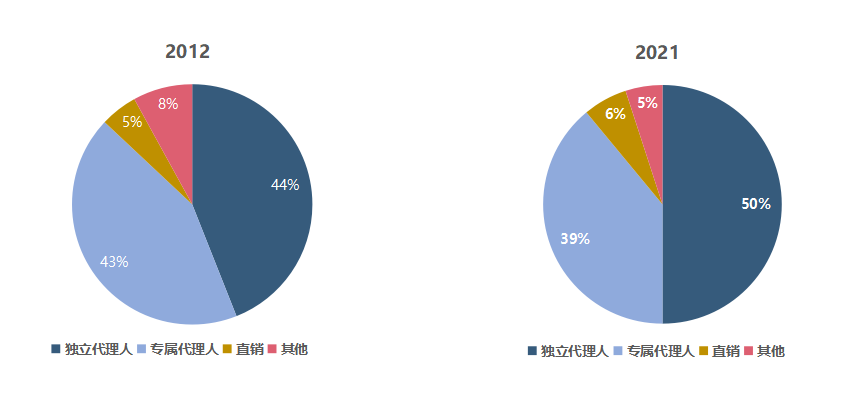

根据美国寿险行销调研协会LIMRA和Life Happens开展的2022 Insurance Barometer Study显示,从2012年到2021年,独立保险代理人在寿险市场的份额从44%增长到50%。同一期间,专属代理人的市场份额却有所下降,从43%下降到39%,直销渠道略有增加,从5%增加到6%。[6]独立代理和专属代理是美国个人人身险业务的主要分销渠道,二者合计占比90%左右。

图表1:美国寿险各渠道市场份额占比变动2012 vs.2021

在美国,独立代理人产品多以万能险为主,专属代理人在终身寿险中会扮演更重要的角色。在美国,独立代理人主要服务高净值客户,专属代理人主要服务中端客户。

北美其他市场,如加拿大市场的独立代理人保费占比达78%,专属代理占比21%。[7]

02

欧洲

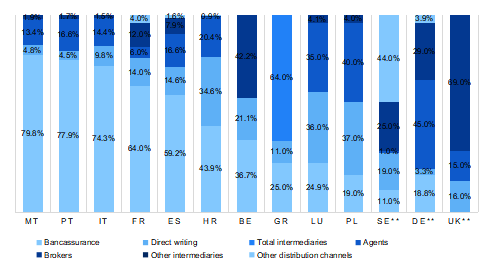

欧洲前五大寿险市场是英国、法国、意大利、德国和西班牙,2019年保费份额合计占欧洲总市场规模的76.3%。欧洲人寿保险的主要渠道有银行(bancassurance)、经纪人(brokers)、代理人(agents)。

英国是寿险市场的发源地,英国保险的营销渠道包括直销、保险代理人和保险经纪人。长期以来,由于劳合社的存在,保险经纪渠道成为英国保费贡献最大的渠道。无论是寿险业务还是非寿险业务,保险经纪渠道的保费收入均远远超过代理渠道,保险代理人的发展远不及经纪人。2019年,英国经纪人渠道(brokers)占比达69%。

除英国外,欧洲其他国家寿险市场主要依赖的渠道不同。比如:法国、西班牙主要依赖的银保渠道。在金控或银控集团下设立保险子公司,并进行深度合作,将保险业务内嵌至银行业务和产品中,从客户分析、产品创设到销售推广都借助银行的全流程。在意大利、西班牙和法国,银保渠道市场份额分别为74.3%、59.2%和64%。

德国因为面临较为严格的金融监管,银保渠道占比不大。德国市场中,代理人渠道(agents)占比45%,经纪人渠道(brokers)占比29%,银保渠道占比接近19%。卢森堡主要依赖代理人(agents)渠道,份额为35%。瑞士80%左右的保费收入来自直销渠道。

数据来源:www.insuranceeurope.eu/statistics

03

日本

2007年,随着银保渠道彻底放开,银行成为年金类储蓄产品的重要销售渠道。低成本的邮政渠道成为小额死亡保险医疗保险的重要渠道。此外,随着科技的发展,网络销售作为线上时代的产物,对于标准化的死亡、医疗保险有较好的销售能力。日本寿险销售渠道逐渐变得多元化,包括寿险营销员、窗口直销、代理店、银邮、网销、电销等渠道。

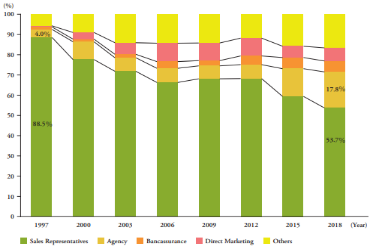

在日本,销售代表传统上是人寿保险的主要销售渠道,1997年以前,销售代表占所有渠道销售额的85%以上。不过,随着保险产品的多样化和消费者需求的禅意话,销售渠道也越来越多样,特别是代理销售的份额快速增长。1997年的一项调查显示,代理销售渠道占总销售额的4.0%,但2018年的一项调查显示,这一比例已跃升至17.8%。与此同时,寿险营销员渠道销售占比从上世纪末的90%下滑至2018年的53.7%。

此外,银保渠道占比明显提升从1997年的不到2%提升至6%以上,不过较2012年有所下降。

数据来源:Toa Re,《日本2020年保险市场》

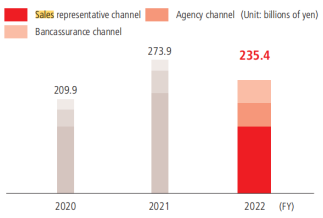

以日本大型寿险公司日本生命人寿为例,其新保单的年化保费(非合并)中,银保渠道和代理人渠道保费收入占比明显增加。

数据来源:《Nippon LifeIntegrated Report Main Part Annual Report 2023》

当前,日本的寿险营销员开始由传统营销员向理财规划师、特种营销员和传统营销员并举的方式转变,分别针对高端客户、职场理财人群和普通消费者销售多样化产品。

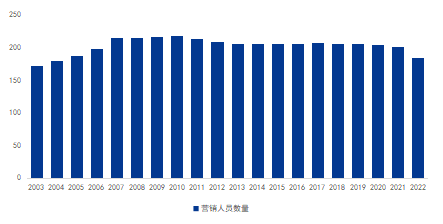

图表5:日本一般寿险营销人员和代理人[8]数量变化(单位:万人)

数据来源:The General Insurance Institute of Japan

成熟市场保险代理人监管制度

01

美国

在美国,除了各州对保险中介进行监管外,一些行业自律组织也起到很大的作用。各个州设立了保险监督局,可以因地制宜,负责监管保险机构和保险代理人的行为。各自律组织从业务专业水平、职业道德和日常行为规范等方面制定了行业自律准则,从而对保险中介人进行管理。

在美国,从事代理人工作,需要取得从业资格和执照,才能真正的开展保险代理业务。如若销售投资连结保险、变额年金保险等非传统的投资型保险,因其受保监会和证监会双重监管,不仅需要保险从业人员资格证书,还需要证券从业人员资格证书。此外,《代理人再教育示范法规》还规定个人代理人须完成相应的课程或教学计划,并取得相关书面结业证明,否则中止执业资格。针对不同的层次,主要有三个方面的培训:学院培训体系、专门组织培训体系和保险公司或雇主培训体系。其中学院培训体系,主要围绕保险基本原理、保单技术及保险营销流程开展;专门组织培训体系,根据保险代理人涉及的不同业务范围,分别组织培训课程;保险公司或雇主培训体系,主要内容包括公司文化、经营理念、营销技巧、营销产品的状况以及对以往营销经验的总结。

02

英国

英国寿险是的主要销售渠道是经纪人渠道,所以英国主要针对经纪人制定了大量的法律法规。适用保险经纪人的相关法律主要包括:《保险经纪人(注册)法》、《保险经纪人行为法》、英国保险人协会的《实务法》及《金融服务法》等。这些法律法规,对保险经纪人的资格、职业行为、授权范围等都作出了相关规定。英国对保险中介业的监管,倾向于行业自律模式。其行业自律组织分工较细,分别设立保险代理人和保险经纪人的行业自律组织。英国保险经纪人协会具有两重身份,既要监督保险经纪人的行为,也代表保险经纪人的利益同政府、商业机构等进行谈判。

03

澳大利亚

澳大利亚个人寿险代理人制度发展居全球领先水平。据悉,目前澳大利亚已经没有以单一产品销售为己任的保险代理人,而是升级为理财规划师。理财师在全面分析客户自身情况和实际需求后,统筹考虑客户的投资、退休安排、保障、交税以及遗产计划等,为客户提供适合的财富管理方案。2004年以后,澳大利亚规定所有想在保险业从业的人,都必须通过严格的考核制度。首先是要取得财务规划专业毕业证书,而想要涉及退休金等有投资性质的经营领域时,还必须取得高级财务规划毕业证书。如果有人还想特别做一些事情的话,比如说贷款投资等,还得再进修才有资格做顾问。除了学历和资格认证外,澳大利亚的理财师每个月还必须在电脑上通过对政府政策理解的考试获取积分,如果一年内积分达不到30分,第一可能是警告,第二可能是收牌照。

04

日本

在日本,寿险公司与营销员正式签订雇佣合同之前,先与其签订委托合同,培训通过后成为雇佣关系职员。因此,在日本,个人寿险代理人并不是真正的代理人,过渡期后其应更准确的称为外勤人员,即寿险公司和寿险个人代理人之间实行的是员工制度。个人寿险代理人的收入不仅仅来源于佣金,还有根据个人寿险代理人的工作年限和业务等级等因素确定的固定工资,以及每到年末根据个人业绩量等发放年终奖、社会保险等其他福利。

日本对寿险营销人员实行严格的分级资格考试制度,包括一般寿险商品营销资格考试和特殊寿险商品营销资格考试。一般寿险商品营销资格从低到高,分为四个等级:初级寿险营销人、中级寿险设计师和高级寿险设计师和综合寿险顾问。初级寿险营销人一般销售标准化或简单化的保险产品;通过中级资格考试后,就可以成为中级寿险设计师,中级寿险设计师可以在允许的范围内可以帮客户量身定制保险方案。保险营销人员在从业两年后,可以参加高级资格考试,除了要求掌握更复杂,更高级的保险商品知识外,还要掌握法律、税务、银行利率等有关知识,考试通过后才能成为高级寿险设计师。综合寿险顾问是寿险营销人中的最高称号,被认为是寿险营销行业中的专家,必须通过人身保险大学课程考试后方能获得。特殊寿险商品营销资格考试则是专门为了使寿险营销人获取特殊寿险商品的销售资格而设定的。根据法律规定,寿险营销人可以持有多种营销资格证书,以营销相应的寿险产品。

日本人寿保险行业协会负责保险代理人的资格考试和登记认定,个人代理人必须现行通过资格考试,违反规定的个人代理人将受到严格的惩罚措施。

总体来看,以代理人渠道为主的国家或地区,多数都有严格的监管制度,包括准入机制、学历制度和培训制度等。比如:在美国,要想成为保险代理人需要取得从业资格和执照。美国保险公司对旗下的代理人有不同程度的培训﹑监督和管理。每周有几个小时的必需参加的课程,两三年后“新人”才能转“正”,此后公司还经常提供不定期的各种讲座或学习班。

在澳大利亚需要取得财务规划专业毕业证书,而想要涉及退休金等有投资性质的经营领域时,还必须取得高级财务规划毕业证书。在日本,寿险营销人员实行严格的分级资格考试制度,有了相应的资格才能从事与之相对应的业务。相比于美国、澳大利亚和日本,我国的准入机制仍不严格。我国于1992年引入保险代理制度,代理制度让保险业超常规发展的同时,也使得这项制度处于一种被动的地位。我国的保险代理制度在市场运作中规范度很低,不仅业务人员进入门槛低,而且缺乏系统的培训体系和市场监督体系。

参考文献:

[1] 在市场上为买卖双方说合、介绍交易,并抽取佣金的商行。

[2] 美国的专属代理人则包括多线独家代理和上门服务代理。

[3] 美国的独立代理人渠道包括独立经纪人、经纪自营商、个人生产总代理和注册投资顾问。

[4] 作者钟潇、殷超、王子咸、朱翔宇,《世界寿险业代理人渠道发展演变及经验启示》,太平人寿总公司战略发展部,

[5] 华创证券,《探究典型国家特征,拨开人身险渠道发展迷雾》,2021-12-07。

[6] 美国人身险逆势增长:年金为主,个险强势创纪录、独立代理人仍为关键渠道,保观,2023-02-24。

[7] 从北美独立代理人看中国保险中介之发展,2019-05-10。

[8] 代理人包括企业代理人和个人代理人。